Erkenntnisse

Was wissen wir bereits? Es folgen Erkenntnisse aus der Hirnforschung, Entwicklungspsychologie und Ergebnisse aus diversen Studien

Aus der Gehirnforschung

Wie lernt unser Gehirn?

Die Entwicklungsbiologie ist spätestens seit Jean Piaget (1896 – 1980) gut erforscht. Er hat ein Modell der kognitiven Entwicklung aufgestellt, wie sie Kinder von der Geburt bis ins Jugendalter durchlaufen. Neurobiologen sprechen von der „sensomotorischen Integration“, also um echte Sinneseindrücke, die entscheidend sind für die kognitive Entwicklung der Kinder. „Was ich mit der Hand und dem eigenen Körper getan habe, schlägt sich sofort im Gehirn nieder“, so Prof. Ernst Schuberth, Professor an der Pädagogischen Hochschule Bielefeld und Mitgründer der Akademie für Waldorfpädagogik in Mannheim. Doch genau um diese Verknüpfung zwischen sensorischen Eingängen und motorischen Ausgängen werden Kinder betrogen, wenn sie zu häufig vor dem Bildschirm geparkt werden. Jede Bewegung und jeder Sinneseindruck verändert die Struktur des Gehirns. Sehr gut dargestellt wird der physiologische Prozess des Lernens etwa auch von Manfred Spitzer in seinem Vortrag Auswirkungen digitaler Medien auf die kognitive Entwicklung.

Werden kleine Kinder in ihren Bewegungen und Sinneswahrnehmungen zu wenig geschult, können sie später mit dem Willen Denkprozesse weniger steuern. Dies wirkt sich unter anderem negativ auf die Impulskontrolle aus. Kindergartenkinder sollen daher gerade keine „Frühförderung“ (im Sinne einer Förderung der Medienkompetenz) erhalten, da diese gravierende Schäden anrichtet.

Lesen Sie hierzu auch: Digitale Medien im Kreuzfeuer der Kritik

Karolinska Institut

Die Digitalisierung gefährdet die Gleichstellung

Eines der Argumente der schwedischen Bildungsbehörde für eine verstärkte Digitalisierung der Schulen ist, dass sie zu mehr Gleichberechtigung führen wird. Untersuchungen zeigen jedoch, dass die Auswirkungen das Gegenteil bewirken werden. Im obigen Text haben wir Untersuchungen beschrieben, die gezeigt haben, dass digitale Werkzeuge ernsthafte negative Auswirkungen auf das Lernen von Kindern haben können. Diese Auswirkungen sind natürlich noch negativer für Schüler, die zu Hause keine unterstützenden Eltern haben, die die Tatsache kompensieren können, dass das Kind den Unterricht damit verbracht hat, YouTube zu schauen oder Spiele zu spielen, anstatt dem Lehrer zuzuhören.

Eine schwedische Studie zeigte beispielsweise, dass Schulen, die 1:1 (ein Schüler, ein Computer) einführten, schlechtere Ergebnisse erzielten als Schulen, die dies nicht umsetzten, und zwar in Bezug auf die Leistungen in Mathematik und den Anteil der Schüler, die an einem Studienvorbereitungsprogramm für die Sekundarstufe II teilnahmen, allerdings nur bei Schülern mit Eltern mit niedrigem Bildungsstand (Hall et al., 2019). Schüler mit Eltern mit niedrigem Bildungsstand scheinen also stärker negativ von der Digitalisierung betroffen zu sein als solche mit hoch gebildeten Eltern, und nicht umgekehrt, wie die schwedische Bildungsbehörde in ihrer Digitalisierungsstrategie behauptet.

Forschungsergebnisse zeigen, dass die Digitalisierung der Schulen Kinder mit besonderen Bedürf-nissen, wie z. B. bei ADHS, besonders hart trifft. Kinder mit ADHS lassen sich eher als andere durch irrelevante Eindrücke und Informationen ablenken, wenn sie freien Zugang zu einem Computer haben. Darüber hinaus wirkt sich die Tatsache, dass ablenkende Informationen vom Computer nicht ausgeblendet werden können, für Kinder mit besonderen Bedürfnissen noch negativer auf das Lernen aus, da diese Kinder länger brauchen und sich mehr anstrengen müssen, um die Wissensanforderungen der Schule zu erfüllen.

Hattie-Studie

Wie werden unsere Kinder fit fürs digitale Zeitalter?

Im Jahr 2023 greift John Hattie seine bahnbrechende Visible Learning Studie aus dem Jahr 2008 wieder auf, die damals auf einer Synthese von mehr als 800 Meta-Analysen zu Einflussfaktoren auf den Lernerfolg beruhte. In den letzten 15 Jahren ist Datengrundlage zum Visible-Learning-Projekt auf mehr als 2.100 Meta-Analysen angewachsen, die sich auf über 130.000 Studien stützen und mehr als 400 Millionen Schüler aus der ganzen Welt einbeziehen.

Die Erkenntnisse daraus:

- Erst denken lernen – dann Medien sinnvoll nutzen

- Der Lehrer bestimmt den Lernerfolg

Heißt: die Gesellschaft sollte vor allem in Köpfe investieren, nicht in Schüler-Tablets.

Und: Egal ob Tablet oder Kreidetafel – die Qualität des Unterrichts steht und fällt immer mit der Persönlichkeit des Lehrers!

Quellen: Lembke / Leipner – Die Lüge der Digitalen Bildung; John Hattie – Visible Learning – The Sequel

Aus der Psychologie

Noten sind besser ohne Smartphones

2018 hat das französische Parlament hat ein erweitertes Verbot von Handys in Schulen beschlossen. Es verbietet grundsätzlich, Mobiltelefone in allen Vor- und Grundschulen sowie in der Sekundarstufe I zu benutzen, wie der Radiosender France Info berichtete. Es betrifft Kinder und Schüler im Alter von drei bis 15 Jahren. Gymnasien haben die Möglichkeit, ebenfalls ein Handyverbot einzuführen, eine Pflicht besteht dort aber nicht.

Quelle: zeit.de – Parlament beschließt Handyverbot an Schulen

Manfred Spitzer: „Schüler werden besser, wenn man Smartphones verbietet. Eine große britische Studie an über 130.000 Schülern belegt genau das. Insbesondere lernschwache Schüler werden besser. Anders als der Branchenverband Bitkom behauptet, führt Digitalisierung nicht zu mehr, sondern zu weniger Bildungsgerechtigkeit. Eine ländervergleichende Auswertung der PISA-Studien über 10 Jahre ergab, das die Leistungen der Schüler umso schlechter wurden je mehr in die Digitalisierung der Schulen gesteckt wurde. Ich bin dagegen, dass der Bund im Rahmen des Bildungspakts 5 Milliarden für nachweislich schlechteren Unterricht ausgibt, den Ländern die Bildungshoheit wegnimmt und sie nach Kalifornien, an die reichsten Firmen der Welt weiterreicht.“

Quelle: welt.de – Schüler werden besser, wenn man Smartphones verbietet

Empirische Erkenntnisse

Fear of missing out und die Konsequenzen

Vermutlich kennt der Leser das ein oder andere folgende Szenario:

- Man hat gar kein Handy dabei und trotzdem fühlt man es in der Hosentasche brummen.

- Kaum hat man sich mit der Familie an den Tisch gesetzt, kommt ein wichtiges Telefonat. Es kostet Überwindung, nicht dranzugehen.

- Ist das Handy lautlos geschaltet, schaut man dennoch ständig drauf, weil zwischenzeitlich vielleicht doch eine wichtige Nachricht oder Anruf gekommen sein könnte.

FOMO – fear of missing out, oder einfach, die Angst was zu verpassen. Wachsen die Kinder mit einem Smartphone auf, das über WhatsApp oder Ähnliches verfügt, konditionieren wir sie bereits in jungen Jahren auf permanente Verfügbarkeit bzw. permanentes Abliefern wie etwa bei Snapchat. Und wir belasten sie damit schon viel zu früh mit dem damit verbundenen Stress. Abgesehen von dem davon ausgehenden Suchtpotenzial, das sich schwer wieder eindämmen lässt, berauben wir sie einer unbelasteten Kindheit.

Studien an Jugendlichen belegen, dass es reicht, wenn ein Handy ausgeschaltet auf dem Tisch liegt, um die Konzentration des Besitzers um etwa 30 Prozent herabzusetzen.

Bitkom Studie 2020

Schüler sehen die Digitalisierung als Chance

- 83% der Schüler sehen die Digitalisierung als Chance, 13% als Risiko.

- 93% sagen, digitale Medien machen den Unterricht interessanter, 54% sind dafür, dass digitale Medien die Schulbücher ersetzen sollen, nur 6% möchten im Unterricht nicht mit digitalen Medien lernen.

- 99% nutzen das Internet, um für die Schule Informationen zu recherchieren. Wikipedia wird von 76% als vertrauenswürdige Informationsquelle eingestuft, Fernsehsender zu 66%.

- Familie und Freunde werden von 91% am vertrauenswürdigsten eingestuft, Lehrer folgen an zweiter Stelle mit 73%. Auf Platz 3 liegen Wissenschaftler mit 61%.

- Jeder Zweite kann sich eine Karriere in MINT-Berufen vorstellen.

- Als Vorbilder aus dem IT-Bereich dienen für die meisten Bill Gates (18%), Mark Zuckerberg (18%), Eltern (13%) und Influencer (12%).

Quelle: Bitkom-Studie

ICILS-Studie 2013

Was sagen die Lehrer?

75,8 Prozent der deutschen Lehrer fürchten, dass Schüler „unreflektiert Inhalte aus dem Internet kopieren“. Das betrifft nicht nur Referate und Hausarbeiten, sondern auch Dissertationen, man erinnere sich an die Geschichte mit Karl-Theodor zu Guttenberg.

Was in Lehr- und Studienplänen über Kompetenzen geschrieben wird, bedarf eines starken Fundaments aus Wissen. Die ICILS-Studie 2013 belegt, wie wenig kompetent 13- bis 14-Jährige mit dem Computer umgehen, aus entwicklungspsychologischer Sicht ist kein anderes Ergebnis zu erwarten.

Der Lehrplan in Deutsch etwa berücksichtigt die kognitive Entwicklung der Kinder:

| Schulstufe | zentrale Schreibformen | Phase nach Piaget | Alter |

| 5./6. Klasse Gymnasium | erzählend, beschreibend | konkret-operational | ab 10 Jahre |

| 7./8. Klasse Gymnasium | informierend, analysierend und interpretierend (z.B. Inhaltsangabe, Charakterisierung lit. Figuren, Interpretationsaufsatz) | Beginn formal-operational | ab 12 Jahren |

| 9./10. Klasse Gymnasium | interpretierend (z.B.Interpretationsaufsatz, auch gestaltend) | formal-operational | 15 und 16 Jahre |

| 11./12. Klasse Gymnasium | analysierend und interpretierend (z.B. Interpretationsaufsatz, Textvergleich, Essay); komplexe Deutungen eines Textes formulieren und das eigene Textverständnis erläutern und begründen | formal-operational |

ab 17 Jahre |

Gerade die Einnahme einer distanzierten Perspektive sowie die Abstraktion von der eigenen Subjektivität können Kinder in der 5. und 6. Schulstufe noch nicht leisten. Erst eine analytische Lesekompetenz erschließt die virtuelle Informationsvielfalt.

(Quelle: Lembke/Leipner – Die Lüge der digitalen Bildung)

„Wer sich im Buch nicht auskennt, wer sich in einer Bibliothek nicht auskennt, der wird sich auch im Internet nicht auskennen.“ (Ex-Präsident des Deutschen Lehrerverbands Josef Kraus)

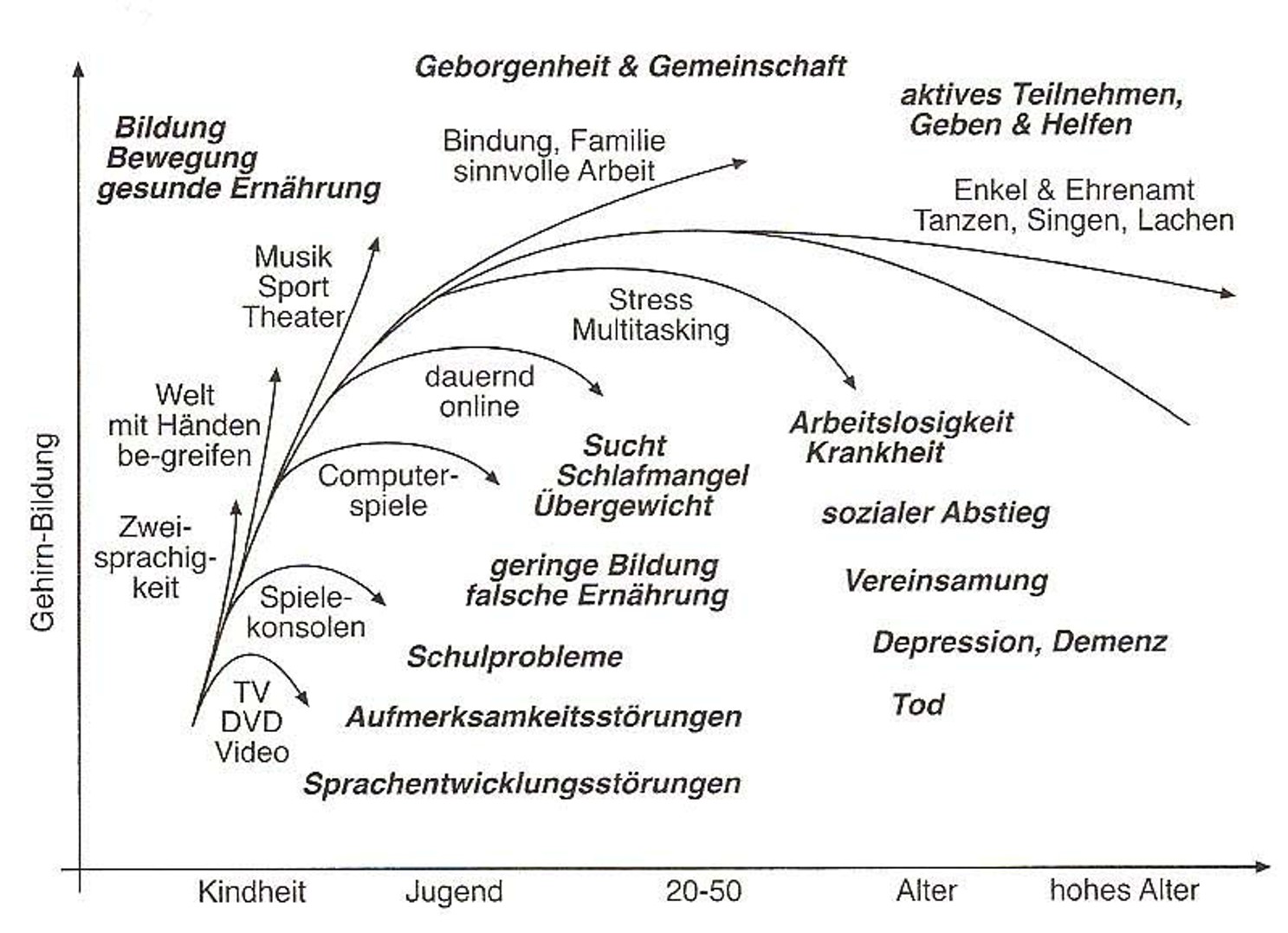

Aus der Gehirnforschung

Wie beeinflusst Gehirn-Bildung uns im Alter?

Quelle: Manfred Spitzer: Zehn Jahre Digitale Demenz – Vom Shitstorm zum Mainstream (mit freundlicher Genehmigung des Autors)

Aus Spitzers Prämissen

- Digitale Bildschirmmedien beeinträchtigen die Entwicklung und die Bildung junger Menschen.

- Der wichtigste beeinflussbare Faktor, der vor der Entwicklung einer Demenz schützt, ist der in Kindheit, Jugend und jungem Erwachsenenalter erreichte Bildungsgrad eines Menschen.

folgt der logische Schluss:

Die übermäßige Nutzung digitaler Bildschirmmedien in jungen Jahren begünstigt die Entwicklung einer Demenz im Alter.

Quelle: Spitzer – Digitale Demenz

Aus der Psychologie

Digitale Medien verhindern Impulskontrolle

Impulse zu kontrollieren ist die Kunst der Selbstreflexion. Da diese bei Kindern diese erst sehr spät in ihrer Entwicklung reift, sind sie leichte Beute für Marketingtricks. Werbung zielt darauf ab, Kaufimpulse auszulösen, was am besten klappt, wenn der kritische Verstand ausgeschaltet wird – oder noch gar nicht erst entwickelt ist.

Ob Werbung oder nicht – bereits die verführerische Linkstruktur überfordert unsere Kinder, weil sie noch nicht über eine ausreichende Impulskontrolle verfügen.

Doch gerade die Impulskontrolle ist entscheidend, um später intellektuelle Fähigkeiten zu entfalten. So schreibt der Entwicklungsbiologe John Medina: „Wenn Sie wollen, dass Ihr Kind später gut in Mathematik wird, ist das Beste, was Sie tun können, ihm schon in jungen Jahren Impulskontrolle beizubringen.“ Bekannt wurde in diesem Zusammenhang der Marshmallow-Test des Stanford-Wissenschaftlers Walter Mischel. Das Ergebnis der Studie lautete: Wer seine Impulse zu kontrollieren lernt, kann viel sicherer durchs Leben gehen, auch mit größerem Erfolg im Beruf. Sind diese exekutiven Funktionen nicht richtig ausgebildet, so sind „Defizite der Selbsregulation“ sowie „mangelhafte Emotionsregulation in Sozialkonflikten“ die Folge. Impulskontrolle wird durch digitale Medien untergraben. „Kinder, die in der Lage sind, ablenkende Reize auszublenden, sind in jedem Fall die besseren Schüler„, so Medina.

Zudem: Medienkompetenz setzt eine intellektuelle Basis voraus. Das Hin- und Herwischen auf dem Tablet oder eine Maus zu bedienen hat mit Medienkompetenz nicht im Geringsten zu tun! Als Eltern dürfen wir uns vom Schlagwort einer frühzeitigen Medienkompetenz nicht blenden lassen.

(aus: Lembke / Leipner – Die Lüge der digitalen Bildung)

Aus der Psychologie

Soziale Plattformen machen einsam und depressiv

Je mehr Zeit Jugendliche und Erwachsene auf sozialen Medien verbringen, desto eher entwickeln sie depressive Symptome. Diesen Zusammenhang legen aktuelle Studien nahe.

Zusammenhang zwischen Nutzungsdauer und depressiven Symptomen

Je mehr Zeit Jugendliche und Erwachsene auf sozialen Medien verbringen, desto eher entwickeln sie depressive Symptome – diesen Zusammenhang legen verschiedene Studien nahe. Eine Kausalität konnte bis heute aber nicht eindeutig belegt werden. Faktoren, die als schädlich für die psychische Gesundheit gewertet werden, sind u. a.

- das Gefühl der sozialen Isolation, wenn man Ablehnung in sozialen Medien erfährt,

- Einsamkeit, wenn virtuelle Kontakte die persönlichen zunehmend ersetzen und

- Cybermobbing.

Der soziale Vergleich und sog. Filterblasen wurden in einer Langzeitstudie mit Jugendlichen als besonders kritisch eingestuft. Personen mit negativer Grundstimmung suchen eher nach Inhalten, die dieser Stimmung entsprechen. Durch entsprechende Algorithmen wird eine Filterblase geschaffen, in der ihnen schließlich immer mehr Inhalte dieser Art angeboten werden.

Gefährliche Filterblasen schon nach kurzer Zeit

Wie schnell man in diese Filterblasen geraten kann, zeigt ein Experiment von BR Data und PULS Reportage. Datenjournalistinnen und -journalisten simulierten dafür das Verhalten von Personen, die sich für Depressionen, Selbstverletzung und Suizidgedanken auf TikTok interessierten. Durch die Hashtag-Suche und Videointeraktionen passte sich ihr persönlicher Feed nach etwa 150 Videos an – das entsprach einer Nutzungsdauer von rund 45 Minuten. Je länger sie mit diesen Inhalten weiter interagierten, desto mehr bestand ihr Feed aus solchen Videos.

Doch nicht nur die Inhalte können problematisch sein, auch die Bilder, die damit geschaffen werden: Denn teilweise werden psychische Erkrankungen ästhetisch dargestellt, als wären sie etwas Begehrenswertes. Dieses Phänomen kann auch bei anderen psychischen Erkrankungen beobachtet werden, z. B. bei Essstörungen und selbstverletzendem Verhalten.

Aufklärung & Entstigmatisierung: Soziale Medien als Chance

Die Nutzung von sozialen Medien bietet im Kontext psychischer Erkrankungen aber auch Chancen [4]:

- erleichterter Austausch und mehr Kontakte, gerade bei Problemen im sozialen Kontext,

- Anonymität, was v. a. Personen mit stark stigmatisierten Leiden helfen kann,

- Peer-Gruppen, die einem das Gefühl geben, nicht allein zu sein und über seine Erkrankung sprechen zu können und

- Zugang zu Gesundheitsinformationen.

Schule digital

Der Lock-In an Schulen schadet der Gesellschaft

Der Begriff des Lock-In-Effekts stammt aus der Betriebswirtschaft und den Wirtschaftswissenschaften. Ein Lock-In bindet Kunden an ein bestimmtes Produkt, weil sich ein Wechsel zu einem Konkurrenzprodukt wirtschaftlich nicht lohnt. Erreicht wird dies durch fehlende Interoperabilität zwischen den Produkten. Klassische Beispiele dafür sind Rasierklingen oder Objektive für Fotokameras, die nur mit den Produkten eines einzelnen Herstellers kompatibel sind.

Um Kunden für diese Abhängigkeiten zu gewinnen, werden sie zumeist mit attraktiven Startangeboten gelockt. Die Folgekosten werden bei Kaufentscheidungen selten mitkalkuliert. Langfristig profitieren daher die Hersteller von der Bindung mehr als die Kunden. Solche Lock-In-Bindungen gibt es im Informationszeitalter natürlich auch bei Hardware- und Software-Produkten. Damit werden unbewusst Weichen für die Zukunft gestellt.

Quelle: Schule digital: Wie ein Lock-In an Schulen der Gesellschaft schadet

Digitale Bildung ist ein riesiger Markt – egal ob pädagogisch wertvoll oder nicht!

Öffentliche Schulen und Universitäten werden von Lobbyisten mit System beeinflusst, indem flächendeckend IT-Geschenke gemacht werden, um direkt Einfluss zu nehmen.